La chronique de Hagbè.

Avant de devenir le Bénin indépendant que nous connaissons aujourd’hui, le Dahomey a connu des siècles de gouvernance royale, suivis de plusieurs décennies de domination coloniale. Retour sur une époque charnière, à la croisée des traditions africaines et des logiques impérialistes.

Le Dahomey, royaume redouté et organisé

Bien avant l’arrivée des colons européens, le territoire de l’actuel Bénin était dominé par de puissants royaumes, dont le plus célèbre fut le Royaume du Dahomey, fondé au XVIIe siècle avec Abomey pour capitale.

À sa tête, un roi appelé « Ahosu », détenteur du pouvoir absolu, mais appuyé par un système politique structuré : un conseil royal, des ministres (les minon), une administration centrale et des chefs de provinces. Le royaume était réputé pour la rigueur de son armée, dans laquelle combattaient les célèbres amazones, une unité d’élite exclusivement féminine.

Une économie vivante, des monnaies multiples

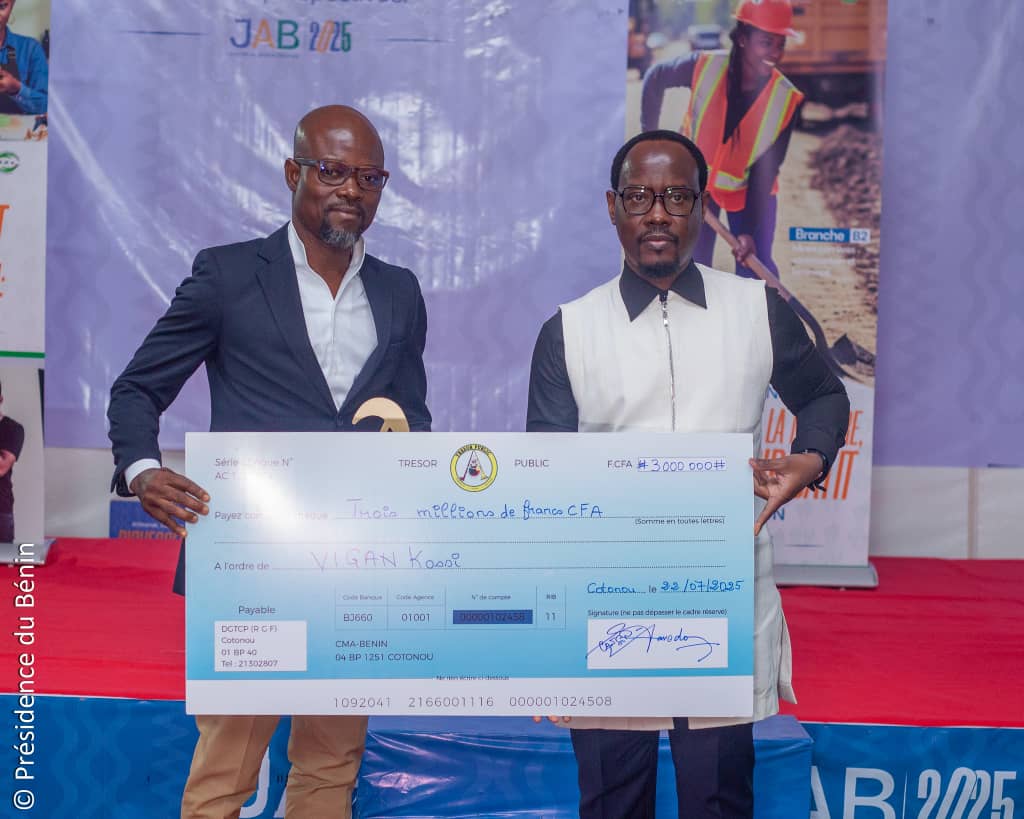

Avant la colonisation, les populations locales utilisaient un système monétaire basé sur le troc, les cauris (petits coquillages) et parfois des lingots de métal ou de tissu comme moyens d’échange. Ces monnaies servaient aux transactions commerciales locales et régionales, notamment dans les marchés animés de Ouidah, Porto-Novo ou Abomey.

Avec l’arrivée des colons français, la monnaie coloniale s’impose progressivement. Le franc CFA (Franc des Colonies Françaises d’Afrique) sera introduit officiellement à partir de 1945, mais bien avant, les habitants utilisaient le franc français ou le franc de l’Afrique occidentale française (AOF).

Le Dahomey sous la colonisation française : une administration imposée

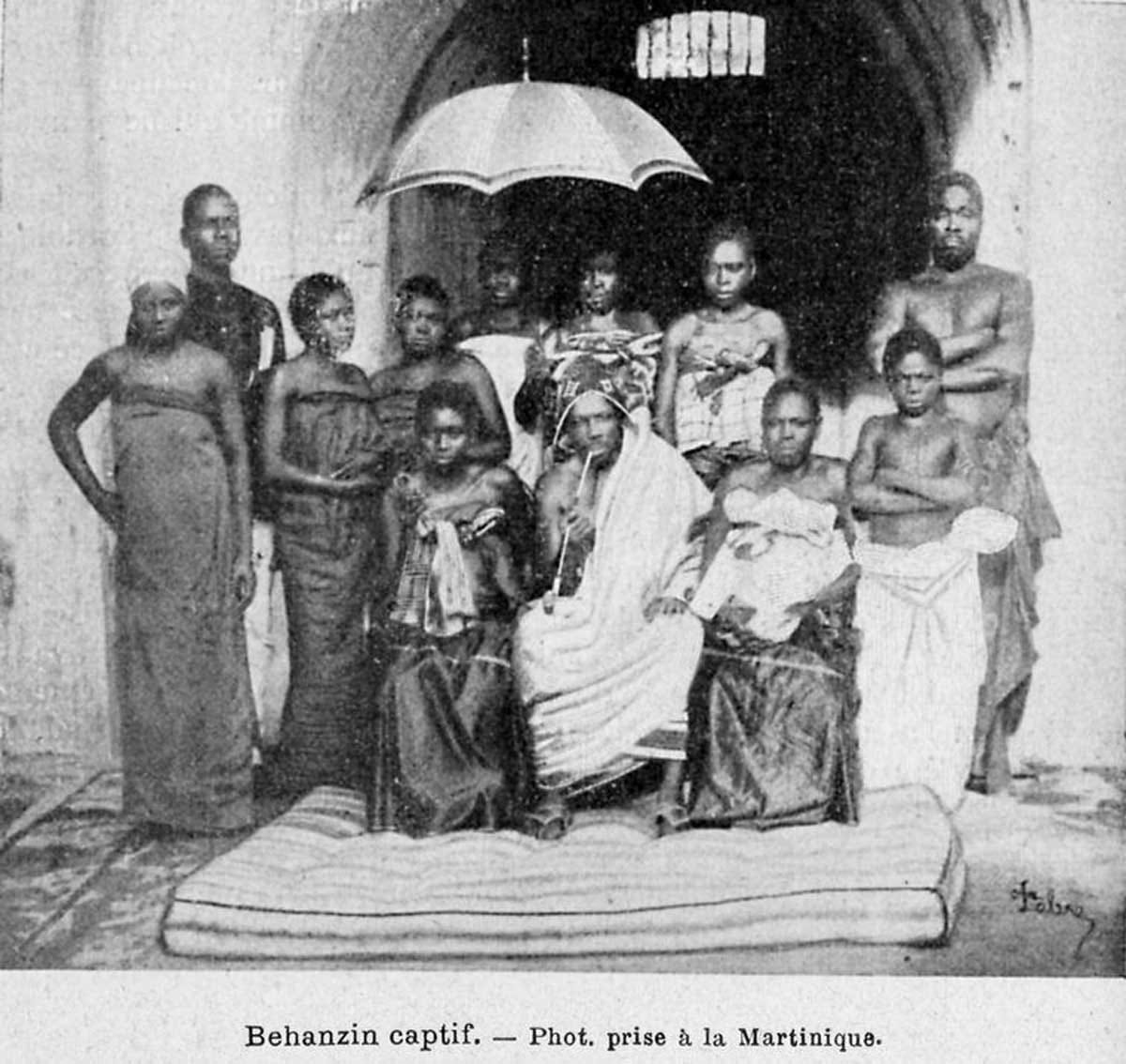

À la fin du XIXe siècle, après plusieurs guerres, le royaume du Dahomey est vaincu par les troupes françaises. En 1894, le territoire devient officiellement une colonie sous le nom de « Dahomey et dépendances », intégrée à l’Afrique Occidentale Française (AOF).

Le roi Béhanzin, dernier souverain indépendant, est exilé. L’administration coloniale française prend le contrôle total du territoire. À sa tête : un gouverneur français nommé par Paris, qui décide de tout, depuis l’organisation du travail jusqu’aux programmes scolaires.

Le système politique colonial était vertical : les chefs locaux (souvent désignés comme « chefs de canton ») ne disposaient d’aucun vrai pouvoir, si ce n’est celui que leur conférait le colon. La population autochtone était exclue des décisions politiques, sauf à partir des années 1940, où l’on assiste à une émergence timide de partis politiques indigènes, prélude aux luttes pour l’indépendance.

Une société entre résistance et adaptation

Malgré l’oppression coloniale, les sociétés dahoméennes ont su conserver leurs langues, religions et formes de solidarités communautaires. Le vaudou, les rites royaux, les chants, les danses, les systèmes d’initiation… tout cela a perduré, parfois en secret.

Mais l’école française, la christianisation et la militarisation de la jeunesse ont aussi modifié en profondeur la société. Une élite instruite émerge : futurs leaders comme Hubert Maga, Sourou-Migan Apithy ou Justin Ahomadégbé, tous formés dans les écoles coloniales, qui joueront un rôle décisif dans l’indépendance de 1960.